http://www.letemps.ch/template/societe.asp?page=8&article=212578

bref, ce qu'on sait c'est qu'on ne sait pas grand chose. il reste un paquet de fossiles à trouver...Deux fossiles brouillent les cartes sur l'évolution du genre «Homo»

ANTHROPOLOGIE. Ayant mis au jour deux fragments de crâne au Kenya, des chercheurs prétendent que l'«Homo erectus», notre ancêtre, serait moins similaire à l'«Homo sapiens» qu'attendu. Une conclusion controversée.

Olivier Dessibourg

Jeudi 9 août 2007

Deux fragments d'os qui sortent de terre, et c'est toute l'histoire de l'homme qui fait à nouveau débat. Une équipe de scientifiques vient en effet de mettre au jour, sur le site d'Ileret au Kenya, deux fossiles d'hominidés aux caractéristiques étonnantes. Selon ces chercheurs, cette double découverte, décrite aujourd'hui dans la revue Nature, remet en question les théories sur la prime jeunesse du genre Homo.

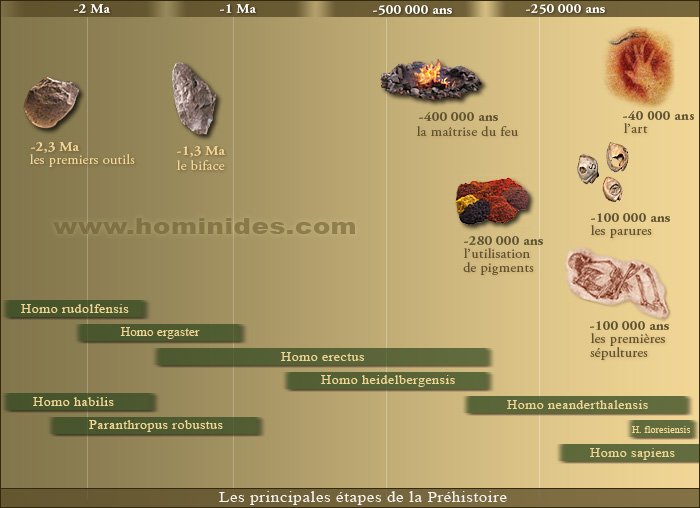

L'évolution humaine durant les trois derniers millions d'années est encore souvent présentée comme une succession de trois espèces. Marchant dans les pas de l'australopithèque, l'Homo habilis, avec son petit crâne de 600 à 700 cm3, sa mâchoire proéminente et son front bas fuyant, aurait vécu en Afrique il y a 2,5 à 1,65 millions d'années. Puis, l'Homo erectus, décrit par sa plus grande capacité crânienne (900 à 1200 cm3) ainsi que par son aptitude à domestiquer le feu, aurait occupé le continent noir et l'Asie entre -1,8 et -0,25 million d'années. Enfin, c'est l'Homo sapiens, notre ancêtre à tous, avec son «caillou» volumineux (1400-1600 cm3), son menton saillant et son absence de bourrelet sus-orbitaire qui apparaît en dernier dans l'arborescence évolutive des hominidés se trouvant en Afrique.

Jadis, les partisans d'une évolution dite «anagénétique» ont affirmé que cette filiation linéaire fut stricte, l'apparition d'une espèce ayant impliqué l'extinction de l'espèce précédente. «A cause de leur âge géologique et de leurs attributs physiques, nos nouveaux fossiles remettent en question cette vision», affirment Meave et Louise Leakey, du Koobi Fora Project aux Musées nationaux du Kenya.

Le premier des deux objets serait l'os de la mâchoire supérieure d'un spécimen d'H. habilis. Il a été daté, à l'aide des sédiments géologiques voisins, à 1,44 million d'années. Ce qui repousse la limite admise jusqu'à laquelle l'«homme habile» aurait survécu. Surtout, cela indique que H. habilis et H. erectus auraient vécu côte à côte pendant près d'un demi-million d'années. «Cette coexistence rend donc peu probable que H. erectus ait évolué à partir de H. habilis», explique Maeve Leakey. Au lieu de cela, les deux espèces doivent trouver une origine commune entre 2 et 3 millions d'années, une période très pauvre en fossiles attribuables au genre Homo. «Et le fait qu'elles aient coexisté pendant si longtemps suggère qu'elles avaient chacune leur propre niche écologique, évitant ainsi toute compétition.»

Pour Jean-Pierre Berger, professeur en géosciences à l'Université de Fribourg, ces conclusions ne sont pas trop surprenantes: «On savait depuis quelques années que l'évolution anagénétique n'avait plus lieu d'être. C'est là une preuve de plus. On caractérise plutôt chaque espèce comme un «buisson» d'hominidés. Il semble donc évident que les H. habilis et les H. erectus aient pu coexister, et que de tout cela soit apparu l'H. sapiens, tandis que d'autres «branches» de ces buissons se sont éteintes.»

L'autre fossile mis au jour est un crâne d'H. erectus bien conservé dans une gangue sablonneuse, et datant paradoxalement de 1,55 million d'années. «Ce qui est remarquable, c'est sa taille, dit Fred Spoor, auteur principal de l'article paru dans Nature. C'est le moins volumineux des H. erectus jamais trouvés dans le monde.» En le comparant à un crâne de la même espèce trouvé en Tanzanie, les chercheurs ont remarqué que la variation de tailles correspondait à celle observée chez les gorilles, chez qui la tête du mâle est plus développée que celle de la femelle. «C'est ce que nous appelons un dimorphisme sexuel, poursuit Fred Spoor. Soit un signe caractéristique des hominidés primitifs, qu'on retrouve chez les australopithèques. Par contre, cette différence volumique entre sexes est fortement amoindrie chez l'homme moderne.» Conclusion? «L'H. erectus n'est pas aussi similaire à l'H. sapiens que ce qu'on a longtemps cru!»

Cette interprétation ne convainc pas totalement Christoph Zollikofer: «Il a été montré qu'il peut exister une immense variabilité de tailles au sein d'une même espèce.» Le paléoanthropologue de l'Université de Zurich fait là référence à des recherches récentes menées à Dmanisi, en Géorgie, et auxquelles il a collaboré: «Au sein d'une même population d'hominidés, probablement classée entre H. habilis et H. erectus, des crânes de tailles très différentes ont été répertoriés. Il apparaîtrait même que ceux des mâles, plus robustes, étaient plus petits que ceux des femelles! Il faut donc être très prudent avant de conclure ici à un dimorphisme sexuel, tant les paramètres le définissant sont encore mal établis chez les hominidés. Cela d'autant plus que la démonstration ne se base ici que sur deux os d'H. erectus.» L'idéal étant évidemment de faire la comparaison de plusieurs squelettes.

Le scientifique zurichois se veut même plus sévère: «Les H. habilis constituent en fait un groupe aux caractéristiques encore très élusives. Les variabilités morphologiques chez tous les hominidés étant très grandes il y a 1,4 million d'années, je classerais carrément ces deux nouveaux fossiles parmi les H. erectus.»

Relançant ainsi la controverse sur les origines de l'homme, l'étude et ses conclusions ont tout de même été acceptées dans Nature, une des publications scientifiques les plus prestigieuses et scrupuleuses en termes de vérifications. «Les grandes revues tentent de garder un équilibre en publiant des études soutenant l'une ou l'autre théorie», justifie Jean-Pierre Berger. Qui remet l'église au milieu du village. «Ces deux fossiles sont intéressants, mais il faut les prendre pour ce qu'ils sont réellement: des pièces inédites, précisément datées, dans le puzzle de l'évolution humaine. Trouver un tel maxillaire n'est par exemple pas courant. Mais chaque groupe faisant une nouvelle découverte a tendance à croire, à coups d'interprétations isolées, qu'elle est cruciale et change tout. Il faudra bien un jour que des scientifiques, neutres, remettent tout à plat pour avoir une vue d'ensemble de ce puzzle.»