La medicina moderna pronto identificó un problema en algunas personas:

El análisis geográfico de la hipolactasia comenzó con el envió de leche en polvo americana como ayuda a Africa, donde a los mayores de 7 años en general les sentaba fatal. Pronto se vió que la tolerancia a la lactasa es lo raro, y que el 80% de la población mundial presenta hipolactasia. Pero la distribución no es homogénea:

La persistencia de lactasa en adultos se presenta en más del 90% de los Suecos y Daneses, disminuyendo hacia el sur de Europa, con un 50% en Francia y España, y en los pastoralistas árabes. Y es muy baja en las poblaciones no pastoralistas asiáticas y africanas (1% en chinos, 5-20% en agricultores africanos). Notablemente la persistencia de lactasa es muy común en los pastoralistas africanos (90% en tutsis y 50% en fulanis).

Se han identificado dos y posiblemente hay tres areas geográficas donde evolucionó la capacidad de tener lactasa como adultos. El primero es el Norte de Europa, en la zona del Báltico y los mares del Norte, asociados a los grupos germánicos y finlandeses y en menor medida sus parientes lejanos los húngaros. A partir de ese centro hay un gradiente general en Europa hacia el Sur y el Este evidente en Francia, Sur de Alemania, Italia y Grecia, pero no la Península Ibérica.

El segundo centro se encuentra en las zonas aridas de Arabia, el Sahara y el Este de Sudán. Aquí la persistencia de lactasa caracteriza sólo a las poblaciones nomádicas dependientes de camellos y vacunos, como los beduinos árabes, los tuareg del Sahara, los fulanis del Sahel y los bejas y kabbabish de Sudán. En contraste, las poblaciones urbanas y agricultoras que les rodean, sean árabes, turcos, iraníes o africanos tienen porcentajes muy bajos.

El tercer centro se situaría en Africa Oriental: Kenia, Tanzania, Uganda y Rwanda.

Frederick J. Simoons (1969, 1970) fue el primero en proponer que la persistencia de lactasa estaba asociada al ordeño. Su hipótesis de evolución cultural es que los grupos que ordeñaban al ganado ganarían una ventaja selectiva si sus adultos retenían la capacidad de usar leche y derivados lácteos como alimento.

La distribución de persistencia de lactasa y ordeño muestra una correlación positiva. En areas sin tradición de ordeño y uso de leche como China, Oceanía, la América Precolombina o el Africa Tropical pocos adultos pueden digerir lactosa.

La domesticación de ganado comenzó en el Sur de Egipto hace 9.000-7.700 años, según la evidencia arqueológica, y en el Oriente Medio hace 8.000-7.000 años. Estos datos son consistentes con la edad calculada para el alelo identificado en la población Europea, un cambio de nucleotido T-13910, al que se le calcula una edad de 9.000-8.000 años.

Un estudio sugiere que ha habido co-evolución entre la vaca y los humanos en este aspecto, o más concretamente entre los genes que codifican para las proteínas de la leche de las vacas y la persistencia de lactasa (Beja-Pereira et al. Nature Genetics 35, 311-313 2003).

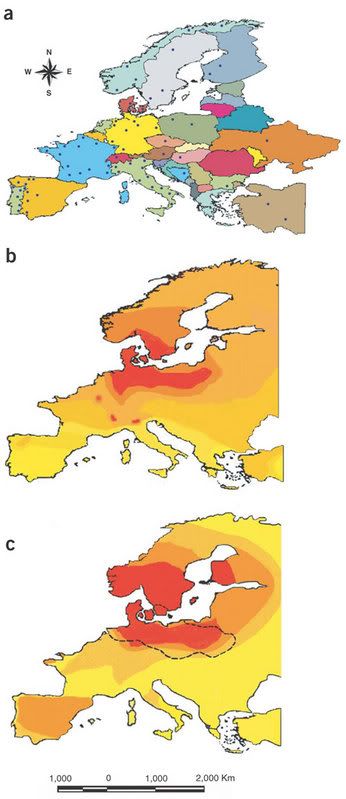

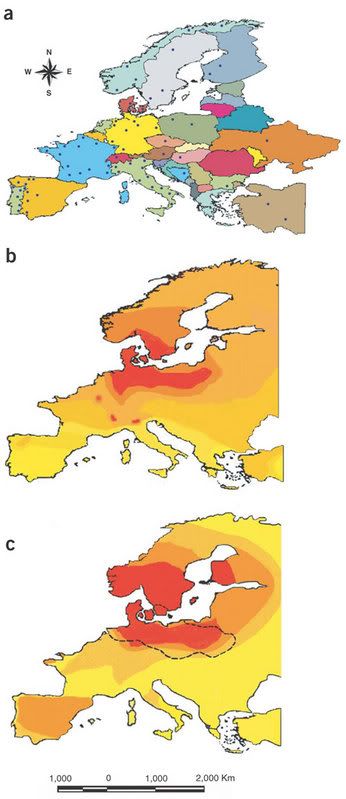

En la figura A se muestra la distribución de 70 razas de vacuno por toda Europa (puntos). En la B la frecuencia alélica de genes de proteínas de leche vacunos. Cuanto más oscuro el color mayor diversidad de alelos y mayor cantidad de alelos exclusivos (mayor diversidad genética). En la C persistencia de lactasa en Europa, a mayor intensidad de rojo mayor proporción de persistencia. La linea punteada negra indica los límites de distribución de la cultura neolítica pastoralista del vaso de embudo (TRB).

Otro estudio (Tishkoff et al. publicado on line en Nature Genetics 10 Dic. 2006) muestra que el alelo Africano C-14010 es diferente y más reciente (6.800-2.700 años), también consistente con datos arqueológicos de que el pastoralismo se extendió al sur del Sahara al Norte de Kenia hace 4.500 años, y al Sur de Kenia y Tanzania hace 3.300 años. Constituyendo uno de los mejores ejemplos de evolución convergente en humanos.

Además la rápida expansión de éstos genes sugiere un indice de penetración de un 3-5% por generación, lo que indica una presión adaptativa muy fuerte por adquirir dicho alelo entre la población pastoril.

Nadie ha prestado todavía mucha atención a España, que presenta una persistencia de lactasa mayor de la que le corresponde por difusión del alelo europeo. En mi opinión una posibilidad es que en España se diera una conjunción de los alelos europeo y arábigo, incrementandose así en un 5-10% la persistencia que le corresponde. Eso indicaría una contribución génica similar o ligeramente superior por parte de una población pastoralista de origen árabe o norteafricano.

Pensad en ello la próxima vez que disfruteis de un vaso de leche o un yoghourt. Y si no os gustan, es muy probable que no tengais tolerancia a la lactasa.

Sin embargo sólo es una enfermedad cuando afecta a los niños. La mayor parte de los mamíferos, el hombre incluído, pierde la lactasa una vez terminado el periodo de lactancia, presentando hipolactasia.INTOLERANCIA A LA LACTOSA

OTROS NOMBRES

Deficiencia de disacaridasas, déficit de lactasa, intolerancia a la leche

DEFINICIÓN

La intolerancia de lactosa es una afectación de la mucosa intestinal con imposibilidad para digerir la lactosa (azúcar de la leche) debido a una deficiencia de un enzima llamado lactasa.

SÍNTOMAS

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa tras la ingesta de leche son el dolor abdominal la diarrea, la distensión del abdomen y la flatulencia, apareciendo perdida de peso, con malnutrición.

El análisis geográfico de la hipolactasia comenzó con el envió de leche en polvo americana como ayuda a Africa, donde a los mayores de 7 años en general les sentaba fatal. Pronto se vió que la tolerancia a la lactasa es lo raro, y que el 80% de la población mundial presenta hipolactasia. Pero la distribución no es homogénea:

La persistencia de lactasa en adultos se presenta en más del 90% de los Suecos y Daneses, disminuyendo hacia el sur de Europa, con un 50% en Francia y España, y en los pastoralistas árabes. Y es muy baja en las poblaciones no pastoralistas asiáticas y africanas (1% en chinos, 5-20% en agricultores africanos). Notablemente la persistencia de lactasa es muy común en los pastoralistas africanos (90% en tutsis y 50% en fulanis).

Se han identificado dos y posiblemente hay tres areas geográficas donde evolucionó la capacidad de tener lactasa como adultos. El primero es el Norte de Europa, en la zona del Báltico y los mares del Norte, asociados a los grupos germánicos y finlandeses y en menor medida sus parientes lejanos los húngaros. A partir de ese centro hay un gradiente general en Europa hacia el Sur y el Este evidente en Francia, Sur de Alemania, Italia y Grecia, pero no la Península Ibérica.

El segundo centro se encuentra en las zonas aridas de Arabia, el Sahara y el Este de Sudán. Aquí la persistencia de lactasa caracteriza sólo a las poblaciones nomádicas dependientes de camellos y vacunos, como los beduinos árabes, los tuareg del Sahara, los fulanis del Sahel y los bejas y kabbabish de Sudán. En contraste, las poblaciones urbanas y agricultoras que les rodean, sean árabes, turcos, iraníes o africanos tienen porcentajes muy bajos.

El tercer centro se situaría en Africa Oriental: Kenia, Tanzania, Uganda y Rwanda.

Frederick J. Simoons (1969, 1970) fue el primero en proponer que la persistencia de lactasa estaba asociada al ordeño. Su hipótesis de evolución cultural es que los grupos que ordeñaban al ganado ganarían una ventaja selectiva si sus adultos retenían la capacidad de usar leche y derivados lácteos como alimento.

La distribución de persistencia de lactasa y ordeño muestra una correlación positiva. En areas sin tradición de ordeño y uso de leche como China, Oceanía, la América Precolombina o el Africa Tropical pocos adultos pueden digerir lactosa.

La domesticación de ganado comenzó en el Sur de Egipto hace 9.000-7.700 años, según la evidencia arqueológica, y en el Oriente Medio hace 8.000-7.000 años. Estos datos son consistentes con la edad calculada para el alelo identificado en la población Europea, un cambio de nucleotido T-13910, al que se le calcula una edad de 9.000-8.000 años.

Un estudio sugiere que ha habido co-evolución entre la vaca y los humanos en este aspecto, o más concretamente entre los genes que codifican para las proteínas de la leche de las vacas y la persistencia de lactasa (Beja-Pereira et al. Nature Genetics 35, 311-313 2003).

En la figura A se muestra la distribución de 70 razas de vacuno por toda Europa (puntos). En la B la frecuencia alélica de genes de proteínas de leche vacunos. Cuanto más oscuro el color mayor diversidad de alelos y mayor cantidad de alelos exclusivos (mayor diversidad genética). En la C persistencia de lactasa en Europa, a mayor intensidad de rojo mayor proporción de persistencia. La linea punteada negra indica los límites de distribución de la cultura neolítica pastoralista del vaso de embudo (TRB).

Otro estudio (Tishkoff et al. publicado on line en Nature Genetics 10 Dic. 2006) muestra que el alelo Africano C-14010 es diferente y más reciente (6.800-2.700 años), también consistente con datos arqueológicos de que el pastoralismo se extendió al sur del Sahara al Norte de Kenia hace 4.500 años, y al Sur de Kenia y Tanzania hace 3.300 años. Constituyendo uno de los mejores ejemplos de evolución convergente en humanos.

Además la rápida expansión de éstos genes sugiere un indice de penetración de un 3-5% por generación, lo que indica una presión adaptativa muy fuerte por adquirir dicho alelo entre la población pastoril.

Nadie ha prestado todavía mucha atención a España, que presenta una persistencia de lactasa mayor de la que le corresponde por difusión del alelo europeo. En mi opinión una posibilidad es que en España se diera una conjunción de los alelos europeo y arábigo, incrementandose así en un 5-10% la persistencia que le corresponde. Eso indicaría una contribución génica similar o ligeramente superior por parte de una población pastoralista de origen árabe o norteafricano.

Pensad en ello la próxima vez que disfruteis de un vaso de leche o un yoghourt. Y si no os gustan, es muy probable que no tengais tolerancia a la lactasa.